さいたま市議会女性の活躍を推進する議員連絡会が開催した学習会の内容をお伝えする「シリーズ男女共同参画社会」、3回目は、政治分野における男女共同参画について、とばめぐみ市議の報告です。

**********

参議院選挙が終わりました。2018年に「政治分野における男女共同参画推進法」(男女の候補者数をできるだけ等しくするよう政党に求める法)が施行後、2度目の参議院選挙でしたが、女性の当選者は35人(選挙区21人、比例代表14人)、当選者に占める比率は28%で、これはいずれも過去最高でした(非改選を合わせた新勢力では64人、25.8%)。

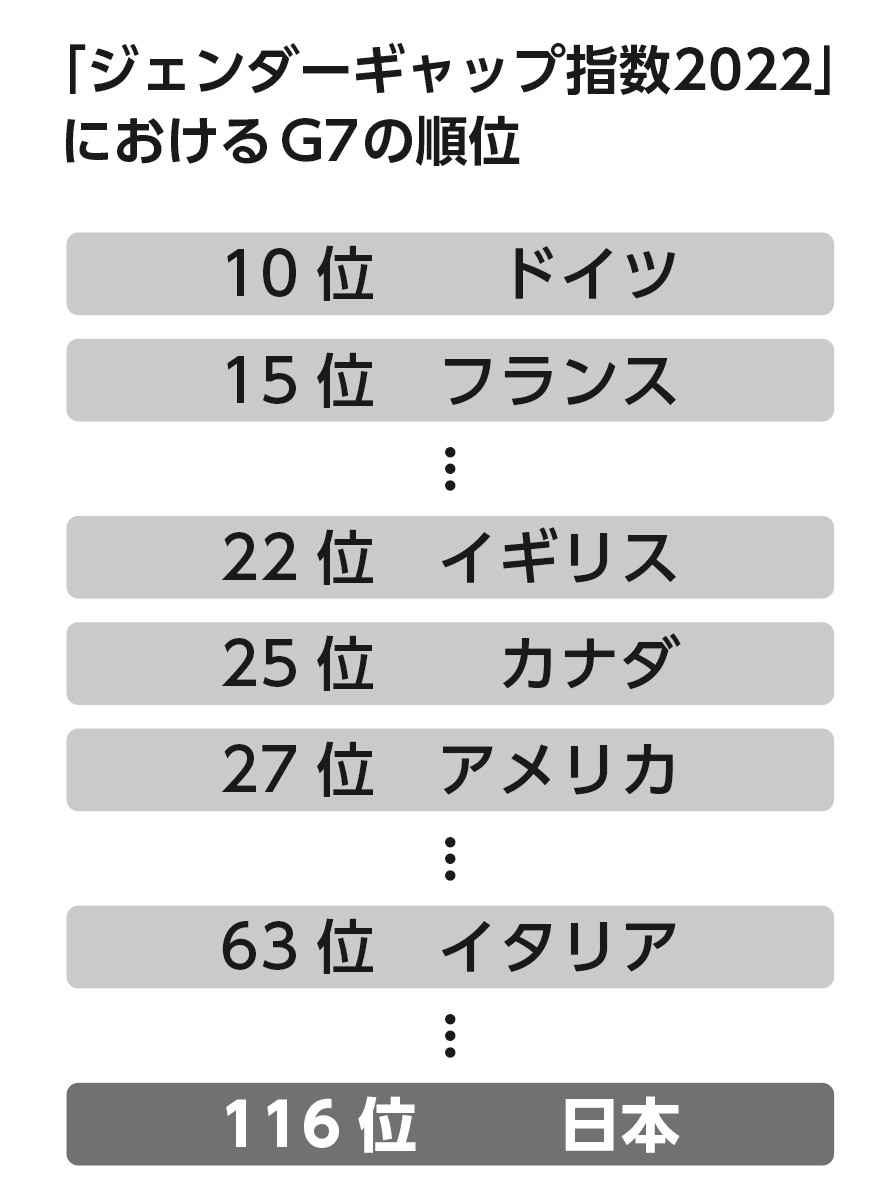

一方で、世界経済フォーラム(WEF)が7月13日に発表した「ジェンダーギャップ指数2022」で日本は146カ国中116位。今回もG7(主要7カ国)で最下位、特に政治分野では139位と著しい遅れです。

意思決定の場に女性を増やせ

世界に目を向けてみると、諸外国の国会議員に占める割合は、30年間で大幅に上昇しました。1988年、ノルウェーが世界ではじめてクオーター制を導入し、アイスランドも2010年に導入しました。

フランスでは、2000年にパリテ法が制定されました。1997年にはフランス国民議会における女性議員の割合が10.9%と低く、現在の日本の状況と似ていましたが、パリテ法によって、政党に男女50%ずつ候補者を擁立するよう義務づけられました。

また、オーストラリアでは、1994年に労働党が女性候補者の割合を35%にするクオーター制を取り入れ、2025年までに全体の女性候補者の比率を50%にすることを目指しています。

2025年までに35%?

日本では、国会でも地方議会でも女性議員の割合は14%程度、さいたま市議会全体では20%(60人中12人)ですが、党市議団は7人中3人(43%)が女性です。

政府は、第5次男女共同参画基本計画で、2025年までに衆参両院の選挙で女性候補者の比率を35%まで引き上げる目標を掲げています。しかし、2021年に内閣府が行った調査では、女性が立候補を断念した理由として「地元で生活するうえでプライバシーが確保されない」「通称(旧姓を含む)の使用ができず手続きが煩雑」「家事や育児との両立が難しい」「供託金が高い」などがあげられており、これらの課題についてあと数年で解決するめどはたっていないのが現状です。

やはり政府の目標があまりにも遅れています。女性就業者の半分は非正規雇用、非正規雇用の7割は女性、男女の賃金格差が年間平均240万円という現実、家事や育児や介護等を女性が担っている割合が高いことなどが大きな壁となっている今、この壁を崩していくためにも女性の政治家が増えることが必要です。政党の努力義務にとどめず、政治の責任で意思決定の場に女性を増やすため、市民と共に実現を求めていきます。