人口減少・少子高齢化・財政難・施設の老朽化が進むなか、政府は2014年以降、全国の自治体に「公共施設等総合管理計画」の策定を求め、施設の総量縮減と長寿命化・効率化を促すとともに、PFI(民間資金活用)やPPP(官民連携)の活用も推進しています。小学校、中学校及び高校の統廃合が加速し、2002年以降、全国で約8580校が廃校となりました。

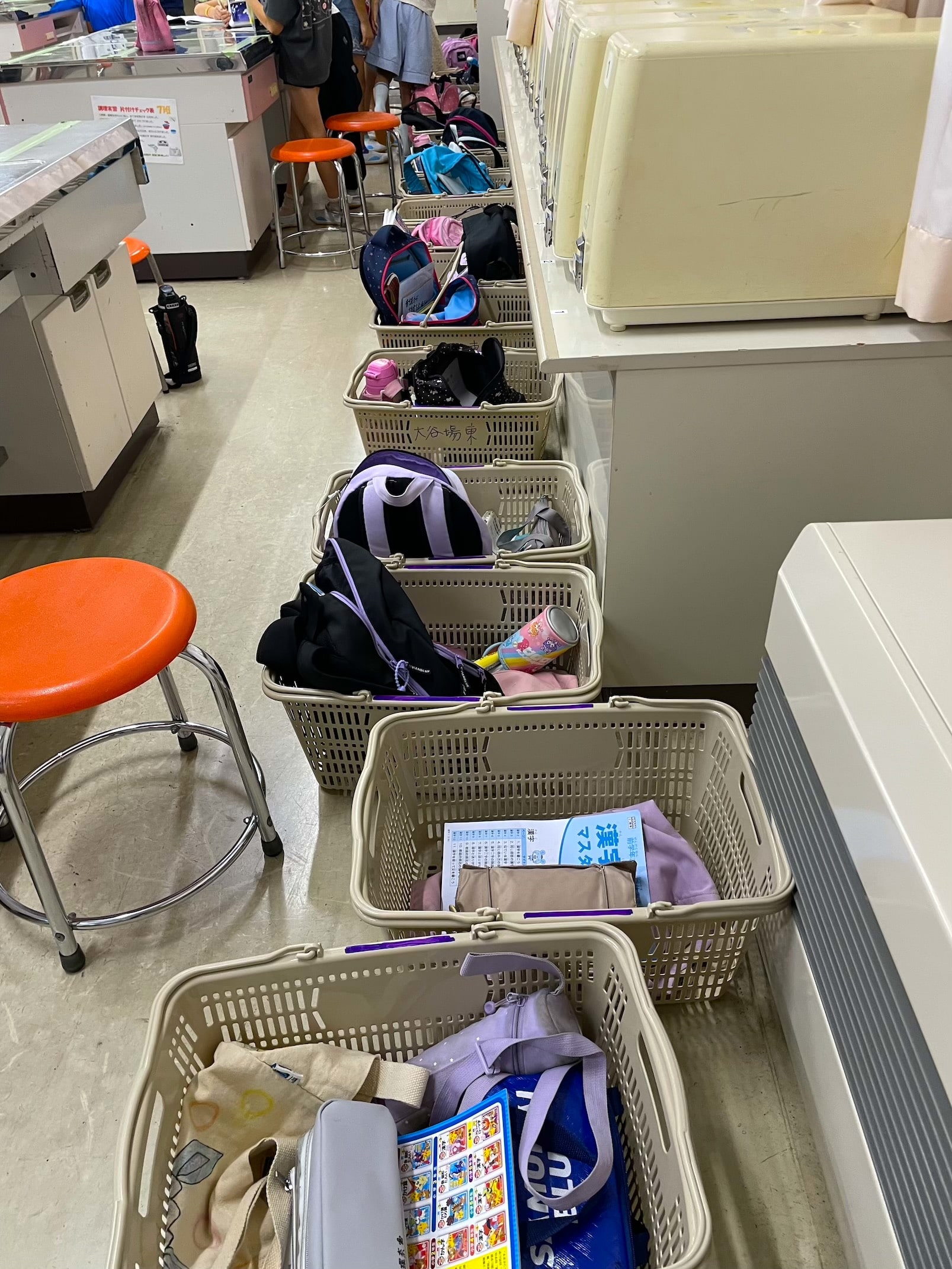

そうしたなか、党市議団は、奈良県天理市(人口約6万人・小学校9校・中学校4校)が学校の統廃合を避けるために導入した「学校3部制」に注目し、7月29日にとばめぐみ、金子あきよの両市議が視察しました。

この制度は、学校を統廃合しないことを掲げ、学校を地域の拠点と位置づけ、第1部「通常授業」、第2部「学童保育・アフタースクール」、第3部「公民館活動・多世代交流」の3部構成としたしくみです。2024年度から市内全小学校で全面導入し、2025年度には山の辺小学校・柳本小学校の老朽化校舎建替えで、3部制に対応した新校舎整備が開始される予定です。

学校教育を「第1部」に特化することで教員が授業に集中できる体制を整備し、過重労働の緩和をめざし、2024年度には教員退職・休職者数が激減したという成果も報告されました。

建替えは、設計・発注支援・プロポーザル支援などをコンサルティング会社に委託し、「従来の鉄筋コンクリートではなく、規格品、既製品での建設も視野に入れている」との説明でした。「統廃合回避、小学校を減らさない」「教職員の負担軽減」という効果に注目しましたが、残念ながら実態は、義務教育・学童保育・社会教育それぞれの専門性を軽視した「連携」「統合」であり、「公共施設面積の縮減」という大目標が最優先されていることがあきらかになりました。

とば市議は「子ども・教員・地域住民のねがいから出発していないことは残念だ。天理市は、コスト削減のための企業の提案について、地域住民に対して説明会を開いて説得してきた。学校を統廃合しないかわりに、公民館は学校に吸収され、平日昼間の活動は縮減されることになってしまった。得をするのはコンサル会社であり、公共政策や施設整備で何より重視すべき住民の最善の利益は二の次になっていた」と厳しく指摘しました。